In Zürich zahlt man für eine 3,5-Zimmer-Wohnung nicht selten um die 4000 Franken pro Monat. Ist das noch legal oder schon Wucher?

Da reibt man sich die Augen: Über 4000 Franken Miete für eine 84 Quadratmeter grosse 3,5-Zimmer-Wohnung. So viel kostet es, wenn man in der Neuüberbauung Austrasse in Zürich-Wiedikon wohnen möchte. Hier, wo einst eine Brauerei, später eine Wurstfabrik und ab den 1970er-Jahren ein Bürogebäude der Zürich Versicherung standen, ragen neuerdings drei Blöcke mit 269 hochpreisigen Mietwohnungen in den Himmel. Grundstück und Liegenschaften gehören mittlerweile der Anlagestiftung der Zürich Versicherung – ein Renditeobjekt also.

Keine 100 Meter Luftlinie entfernt befindet sich eine weitere neue Wohnanlage mit vier Mehrfamilienhäusern, die Casa Binz. Auch hier zahlt man für eine 3,5-Zimmer-Wohnung im Schnitt fast 4000 Franken. Flächenmässig zwar etwas besser bedient, hat man dafür die Bahngleise der Üetlibergbahn vor der Nase und die Stromtransformatoren des städtischen Elektrizitätswerks im Nacken. Nicht gerade eine idyllische Wohnlage. Zuvor stand hier denn auch ein Gewerbegebäude, dasjenige der Maschinenbaufirma Emil Steiner AG, deren Inhaber das Grundstück und die neuen Mehrfamilienhäuser gehören. Nicht nur in Wiedikon schiessen Neu- und Ersatzneubauten mit teuren Wohnungen aus dem Boden. Auch in anderen Quartieren gibt es einige solcher Beispiele. Etwa den Wohnkomplex «Freiley» in Albisrieden mit 86 Wohnungen, ebenfalls auf einer ehemaligen Gewerbefläche erbaut und im Besitz einer grossen Anlagestiftung. (*)

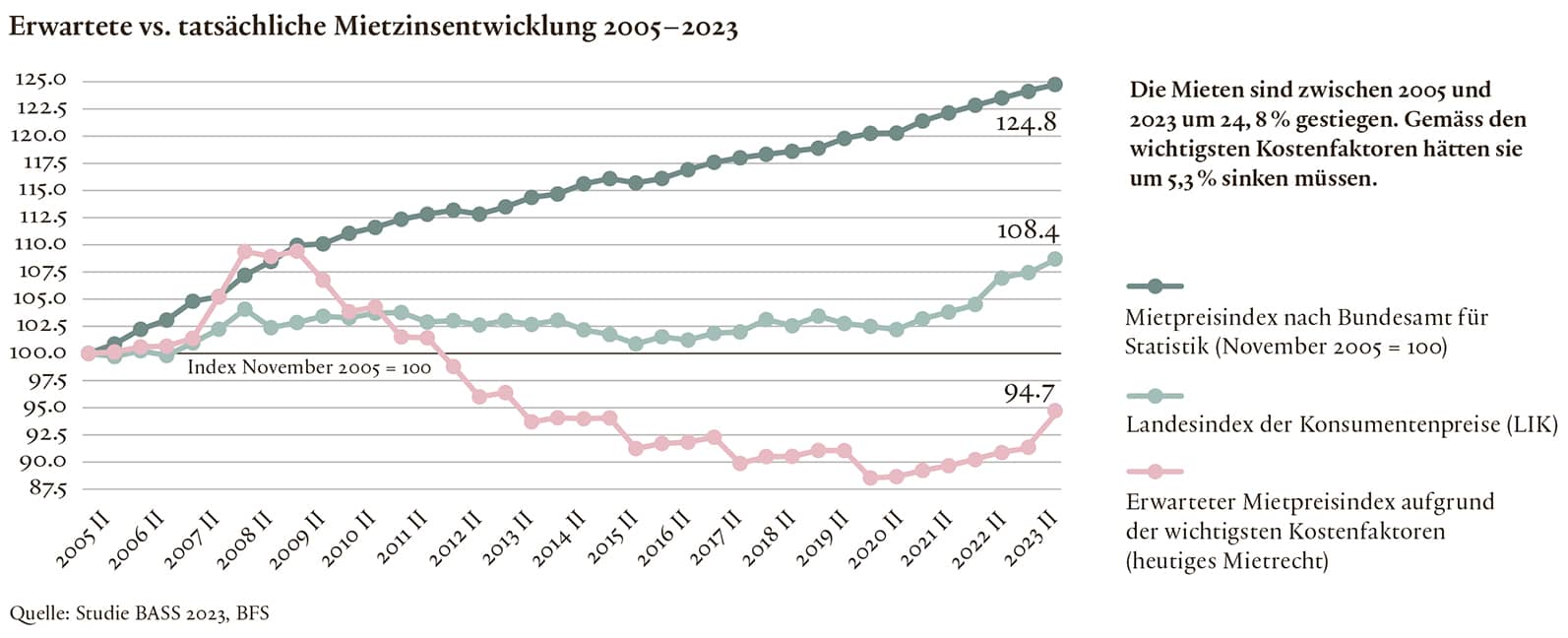

Mieten dürften nicht so hoch sein

Bei solchen Preisen fragt man sich als Mieterin oder Wohnungssuchender: Wie sind so hohe Mieten überhaupt möglich? Und wie kann es sein, dass selbst hohe Mieten bei einem Mieterwechsel oder einer Änderung des Referenzzinssatzes weiter steigen? An den vermeintlich steigenden Liegenschaftskosten liegt es nicht. Das zeigt eine aktuelle Studie vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS: Von Ende 2005 bis Ende 2023 sind die Kosten, welche die Vermieter*innen gemäss Mietrecht auf die Mietenden abwälzen dürfen – etwa Unterhaltskosten und Hypothekarzinsen – um 5,3 Prozent gesunken. Die Mieten sind gemäss Mietpreisindex des Bundes im gleichen Zeitraum hingegen um 24,8 Prozent gestiegen. Die Studie kommt zum Schluss: Hätten sich die Mieten seit 2005 entlang den nach Mietrecht ausgewiesenen Kosten entwickelt, wären für die 2,4 Millionen Mietwohnungen in der Schweiz im Jahr 2023 31,4 Milliarden Franken Miete angefallen. Tatsächlich beliefen sich die Mietzahlungen gemäss Mietpreisindex jedoch auf 42 Milliarden Franken – die Mieter*innen haben 2023 somit 10,6 Milliarden Franken zu viel Miete bezahlt, schliessen die Studienautoren (vgl. auch ).

Solche Zahlen nähren den Verdacht, dass sich ein Teil der Vermieter*innen auf Kosten der Mietenden bereichert. Das Mietrecht besagt, dass eine Miete missbräuchlich ist, wenn sie auf einer übersetzten Rendite oder einem offensichtlich übersetzten Kaufpreis beruht. Beim aktuellen Referenzzinssatz von 1,75 Prozent gilt eine Rendite, die maximal 2 Prozent darüber liegt, als zulässig. Der Ertrag aus den jährlichen Mieteinnahmen darf zurzeit also maximal 3,75 Prozent des im Mietobjekt investierten Eigenkapitals betragen. Entscheidend ist in dieser Rechnung also nicht nur der Prozentsatz der zulässigen Rendite, sondern auch das Eigenkapital und damit der Kaufpreis, auf den sich diese Rendite bezieht. Je mehr man für Grundstück und Liegenschaft bezahlt hat, umso höher dürfen die Mieteinnahmen ausfallen.

Teufelskreis Miet- und Bodenpreise

Einer, der sich damit besonders gut auskennt, ist Niklaus Scherr, ehemaliger Zürcher Gemeinderat und bis 2009 Geschäftsleiter des MV Zürich. «Die hohen Mieten haben mit den hohen Bodenpreisen zu tun – und die hohen Bodenpreise mit den hohen Mieten. Es geht immer um übersetzte Landkosten, nicht um die Baukosten.» Der Börsencrash im Zuge der Finanzkrise und die Negativzinsen der letzten Jahre haben insbesondere institutionelle Anleger wie Versicherungen oder Pensionskassen dazu bewogen, vermehrt in Immobilien zu investieren. Mietwohnungen werfen zuverlässig Ertrag ab und bergen viel weniger finanzielle Risiken als etwa Aktien – gewohnt wird schliesslich immer. «Und wenn mehr Investoren mit mehr Geld um eine begrenzte Fläche buhlen, treibt das die Bodenpreise in die Höhe», hält Scherr fest.

Das merkt man in Zürich besonders in den Aussenquartieren wie Schwamendingen, Altstetten oder Albisrieden. Vergleichsweise wenig dicht bebaut, bergen sie mit der heutigen Bauzonenordnung enormes Ausnutzungspotenzial. «Als die hiesigen Wohnsiedlungen mit viel grünem Umschwung in den 1940er-und 1950er-Jahren gebaut wurden, kostete der Boden 10 bis 50 Franken pro Quadratmeter», weiss Scherr. Heute bezahlt man das Hundert- oder gar Tausendfache, wie das Abfragetool Liegenschaftsmarkt (LIMA) der Stadt Zürich zeigt: 2022 lag der Quadratmeterpreis in Schwamendingen bei knapp 9000 Franken; in Alt-Wiedikon, wo die Überbauungen Austrasse und Casa Binz stehen, kostet der Quadratmeter in der viergeschossigen Wohnzone knapp 10 000 Franken, in der fünfgeschossigen Wohnzone über 15 000 Franken.

Dass Investoren bereit sind, solche Bodenpreise zu zahlen, hänge mit den künftigen Gewinnerwartungen zusammen, erklärt Scherr. «Der Investor evaluiert, wie viele Wohnungen baurechtlich möglich sind und wie viel Miete der Markt hergibt. Man schaut, was die Leute für eine Wohnung mit einem bestimmten Ausbaustandard an einem bestimmten Standort zu zahlen bereit sind.» Die Schmerzgrenze ist offenbar ziemlich hoch: In der Überbauung Austrasse etwa sind ein halbes Jahr vor Bezug bereits zwei Drittel der hochpreisigen Wohnungen vermietet oder reserviert. «Auf Basis der potenziellen Mieteinnahmen wird dann modelliert, wie viel Ertrag die Liegenschaft über die nächsten 10, 20 Jahre abwerfen wird – inklusive Mieterhöhung bei Mieterwechseln. Daraus ergibt sich, wie viel Geld ich für den Boden zu zahlen bereit bin», erklärt Scherr weiter. «Wenn ich darauf Kartoffeln pflanze, ist ein Quadratmeter Boden 1 Franken Wert. Ziehe ich in Zürich einen Ersatzneubau hoch, sind es 5000 bis 15 000 Franken.» Solange sie mit genug zahlungsbereiten Mieter*innen rechnen können, werden sich die Investoren in Erwartung hoher Erträge beim Landkauf also weiter hochbieten oder einst günstig erworbene Grundstücke massiv aufwerten – und die Mieten dann entsprechend hoch ansetzen.

Gegen übersetzte Renditen vorgehen

Wenn also viel für Land und Liegenschaft bezahlt wurde, kann es sein, dass selbst bei hohen Mieten die Rendite im zulässigen Rahmen liegt. Oder auch nicht. Renditen sind für Mieter*innen eine Blackbox. Eigentlich gibt es ein mietrechtliches Instrument, mit dem Mieter*innen im Verdachtsfall gegen übersetzte Renditen vorgehen können: die sogenannte Renditeeinrede (mehr dazu in der Box). «Eigentlich» deshalb, weil es in der Praxis sehr schwierig ist, damit durchzukommen. Denn: Die Beweislast liegt bei den Mieter*innen. Sie müssen der Vermieterschaft eine übersetzte Rendite nachweisen. Das ist aber nur möglich, wenn die Vermieterschaft Einsicht in ihre Zahlen gibt und umfangreiche Unterlagen offenlegt. Zum Beispiel den Kaufvertrag, Belege von Krediten und Hypotheken, eine detaillierte Liegenschaftsrechnung, hinuntergebrochen auf die betreffende Wohnung. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht während des Verfahrens haben Vermieter*innen diese Informationen und Urkunden grundsätzlich vorzulegen – das tun sie aber, vor allem im Schlichtungsverfahren, so gut wie nie. «Ich habe es in all den Jahren nur einmal erlebt, dass solche Unterlagen im Schlichtungsverfahren offengelegt wurden», sagt Andreas Braun, selbstständiger Rechtsanwalt und Vertrauensanwalt des Mieterinnen- und Mieterverbands Zürich. Meistens würde behauptet, es sei nicht möglich, die für eine Renditeprüfung erforderlichen Informationen zusammenzustellen, oder sie seien nicht vorhanden. Das hält Braun für eine Ausrede. «Die Vermutung liegt nahe, dass viele Renditen, vor allem in Ballungsgebieten und Städten, deutlich übersetzt sind. Wenn die Vermieterschaft weiss, dass ihre Rendite übersetzt ist, wird sie es sich gut überlegen, ob sie das Risiko eingehen und die Unterlagen offenlegen soll.»

Das Missachten der Mitwirkungspflicht hat für die Vermieter*innen keine nennenswerten Konsequenzen. «Das Gesetz gesteht den Mietenden keinen Informationsanspruch in Bezug auf Dokumente für die Renditeberechnung zu», erklärt Braun. Nicht einmal das Gericht könne Vermieter*innen unmittelbar dazu zwingen, die Unterlagen rauszurücken. «Das Mietgericht greift dann stattdessen auf amtliche Statistiken über die orts-und quartierüblichen Mieten zurück, um die Sachlage zu beurteilen», so Braun. Das ist mit viel Aufwand verbunden – und würde den Rahmen eines Schlichtungsverfahrens sprengen. Ohne die nötigen Unterlagen können Schlichtungsbehörden daher nicht auf die Renditeeinrede eingehen. Die Mietenden müssten vor Mietgericht weiterziehen. Das trauen sich nur wenige. «Der Entscheid, nach einem erfolglosen Schlichtungsversuch den Gang ans Mietgericht zu wagen, fällt vor allem Laien sehr schwer, zumal sie die Prozess- und die damit verbundenen Kostenrisiken nur schwerlich abschätzen können», sagt Braun, «Mandant*innen ohne Rechtsschutzversicherung rate ich daher tendenziell davon ab, ans Mietgericht weiterzuziehen.» Denn die Kosten dafür sind im Kanton Zürich hoch und die unterliegende Partei muss diese bezahlen – anders als in Basel und in einigen Westschweizer Kantonen: Dort ist nicht nur das Schlichtungsverfahren, sondern auch das Verfahren am Mietgericht kostenlos. Dass der Gang vor Gericht für Mietende eine grosse Hürde ist, wissen die Vermieter*innen. Und sie nützen es aus, indem sie die zur Renditeberechnung notwendigen Unterlagen mindestens bis zum Ende des laienfreundlichen und kostenlosen Schlichtungsverfahrens zurückhalten. Ein Schlichtungsversuch werde aber trotz fehlender Unterlagen unternommen, heisst es bei der Schlichtungsbehörde Zürich. Welche Lösung man den Parteien vorschlage, hänge vom jeweiligen Fall ab. Für Walter Angst, Co-Geschäftsleiter des MV Zürich, ist klar, wie die Lösung aussehen müsste: «Wenn Vermieter*innen nicht bereit sind, im Schlichtungsverfahren ihre Rendite offenzulegen, sollten Mietzinserhöhungen Tabu sein. Wer mit horrenden Mieten möglicherweise eine übersetzte Rendite erzielt, sollte bei steigenden Referenzzinsen nicht noch mehr draufschlagen dürfen.»

Renditeeinrede trotzdem wichtig

Trotz ihrer Schwächen in der gegenwärtigen Rechtslage hält Mietrechtsanwalt Andreas Braun die Renditeeinrede für ein wichtiges Instrument. «Je häufiger Mietende eine übersetzte Rendite geltend machen und sich Schlichtungsbehörden und Mietgerichte mit dem Thema auseinandersetzen müssen, desto eher wird sich die Praxis der Behörden weiterentwickeln – und am Ende vielleicht sogar auch ein gesetzgeberischer Prozess in Bewegung gesetzt.» Zum Beispiel mit dem Ziel, dass die Mietenden einen echten Informationsanspruch in Bezug auf die Rendite bekommen, dass also die Vermieter*innen die Unterlagen offenlegen müssen. Dann würden sie es sich vielleicht zweimal überlegen, ob sie für eine 84 Quadratmeter grosse 3,5-Zimmer-Wohnung 4000 Franken Miete verlangen wollen.

Text: Isabel Plana

(*) Korrigendum vom 11.3.24: In der Printversion sowie in der alten Onlineversion steht fälschlicherweise, im Wohnkomplex «Freiley» bekomme man keine 3,5-Zimmer-Wohnung unter 3700 Franken. Korrekt ist: 11 der aktuell 14 verfügbaren 3,5-Zimmer-Wohnungen kosten monatlich zwischen 3190.- und 3450.- (inkl. NK).