Beim Abriss oder der Sanierung günstiger Wohnungen müssen oft ältere Menschen ausziehen. In den Städten finden sie kaum noch bezahlbare, altersgerechte Wohnungen. Einige gehen deshalb vorzeitig ins Altersheim. Die deutlich höheren Wohnkosten trägt oft die Allgemeinheit.

Trudi Giger ist über 90 Jahre alt, als sie den eingeschriebenen Brief öffnet. Es geht ihr gesundheitlich gut, sie könnte weiterhin selbstständig in ihrer Wohnung in Luzern leben. Fast ihr halbes Leben verbrachte sie da. Seit ein paar Jahren leistet sie sich den Mahlzeitendienst der Spitex und eine Putzhilfe. Mehr Unterstützung braucht sie nicht. Sie bezahlt für ihre vier Zimmer weniger als 1500 Franken. Gerne wäre sie schon vor längerem in eine kleinere Wohnung in dem gut erschlossenen und beliebten Wohnquartier umgezogen, aber ohne Zugriff auf einen Computer erwies sich die Suche als schwierig. Sie fand keine Wohnung, die günstiger gewesen wäre als ihre bisherige. Deshalb blieb sie, obwohl sie ob des beträchtlichen Platzes, den sie für sich allein in Anspruch nimmt, immer mal wieder ein schlechtes Gewissen hat – unnötigerweise, wie sich eines Tages im 2021 herausstellt. Der eingeschriebene Brief, den Trudi Giger in ihren Händen hält, ist die Wohnungskündigung. Auch alle anderen im Haus müssen gehen, unter ihnen weitere ältere Menschen. Trudi Giger beschliesst, ins Altersheim zu ziehen, denn: «Wer nimmt schon eine über 90-Jährige als Neumieterin?»

Es ist Anfang April 2022 und Trudi Giger ist inzwischen umgezogen. Sie erzählt von der Züglete, die sie viel Geld gekostet hat – der Vermieter hat sich nicht daran beteiligt. Aber sie will nicht klagen. Sie ist glücklich darüber, wenigstens im Quartier bleiben zu können. Trudi Giger heisst in Wirklichkeit anders. Sie wollte erzählen, aber sich nicht exponieren, darum das Pseudonym. Beruflich hatte sie lange genug mit Budgets zu tun, um zu wissen: Bei den monatlichen Hotelleriekosten, die im Altersheim anfallen, werden ihre Ersparnisse nicht allzu lange reichen. Wenn sie aufgebraucht sind, wird die Allgemeinheit für die Wohn- und Unterhaltskosten aufkommen, die sehr viel höher sind, als wenn sie weiterhin in ihrer Wohnung leben könnte.

Zunehmend ältere Menschen betroffen

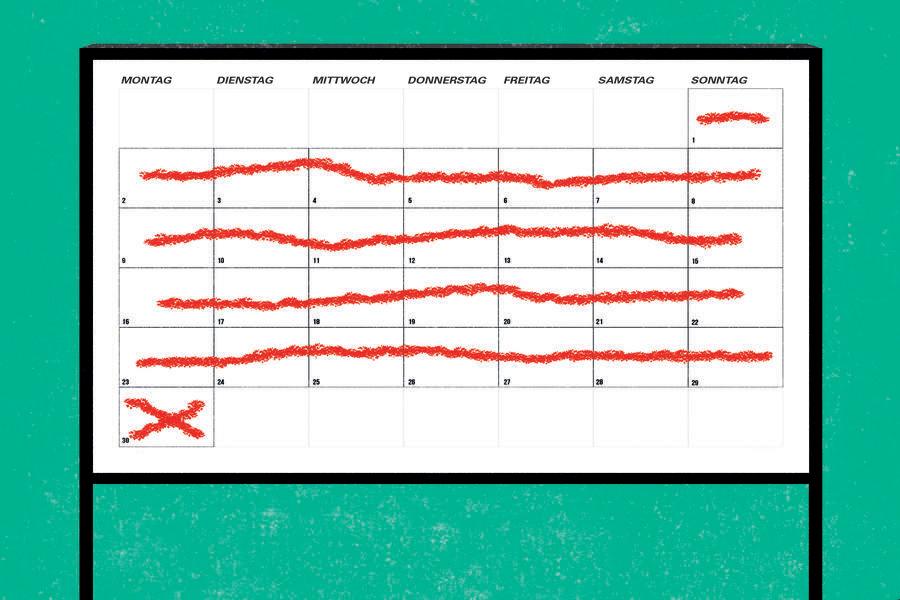

Es ist anzunehmen, dass es in der Schweiz viele Trudi Gigers gibt, gerade in den Städten, in denen rege abgerissen und neu gebaut oder totalsaniert wird. Aus Zürich etwa weiss man, wie viele Wohnungen zugunsten von Ersatzneubauten abgerissen werden: 1768 waren es allein im Jahr 2021. Nicht immer wird den Bewohner*innen in solchen Fällen ersatzlos gekündigt – aber bei Projekten privater Immobilienbesitzer werden die Mieter*innen meistens ausgewechselt. Denn neue Mieter*innen bedeuten höhere Mieten und mehr Rendite. Auch Sanierungen, bei denen allen gekündigt wird, dienen diesem Zweck. Die Zahl der Leerkündigungen nimmt zu, wie das Beispiel der Stadt Zürich zeigt: Es gab zwischen 2008 und 2016 fast eine Verdoppelung. Und die Entwicklung betreffe immer mehr ältere Menschen, schreibt das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) mit Bezug auf eine Studie der Soziologin und Planerin Joëlle Zimmerli aus dem Jahr 2019: «In Städten und Gemeinden, die sich auf die bauliche Entwicklung nach innen konzentrieren, werden mehr Senioren von Leerkündigungen betroffen sein.»

Ins Altersheim oder raus aus der Stadt

Jüngere Zahlen der Stadt Zürich zeigen, dass nur 19 Prozent der Vertriebenen im Quartier etwas Neues finden. 27 Prozent mussten die Stadt im Zeitraum 2019/2020 nach einer Leerkündigung verlassen. Wie viele der älteren Mietenden ins Altersheim gezogen sind, damit ihnen genau das erspart bleibt, damit sie also im Quartier oder wenigstens in der Stadt bleiben können: Diese Zahlen sind bis dato nicht erhoben worden. Aber Silvia Rigoni, Standortleiterin bei der Fachstelle Zürich im Alter der Stadt Zürich, sagt: «Wir haben immer wieder ältere Menschen, die uns sagen: ‹Ich suche und suche, finde aber einfach keine bezahlbare Wohnung in der Stadt. Also gehe ich jetzt eben ins Heim. So muss ich die Stadt wenigstens nicht verlassen.›» Etwa zehn Prozent der Angemeldeten für ein Altersheim, so Silvia Rigoni, geben als Grund eine Kündigung oder Sanierung an. Natürlich seien darunter auch solche, für die die Kündigung der Anlass war, nun den Schritt zu machen, den sie schon länger planten. Aber die meisten der Gekündigten könnten gut und möchten auch noch länger zuhause wohnen.

Kündigung als Anmeldungsgrund

Konkrete Angaben dazu, wie viele Menschen im Pensionsalter explizit wegen einer Kündigung in eine Altersinstitution ziehen, liegen auf die ganze Deutschschweiz bezogen keine vor. Zahlen gibt es aber wiederum aus Zürich – dort erfassen zwar nicht die «Gesundheitszentren», wie die Alters- und Pflegeheime neu heissen, die Vorgeschichte des Eintritts, wohl aber die städtische «Stiftung Alterswohnungen» (SAW). Demnach ist es bei einem Viertel der Personen, die sich anmelden, der Wohnungsverlust respektive die Kündigung oder eine bevorstehende Sanierung. 2021 gaben sogar fast doppelt so viele wie in den vorangegangenen Jahren an, sie würden aus einem dieser Gründe eine Alterswohnung brauchen (die SAW nimmt aber an, dass dieser steile Anstieg auch mit der gestiegenen Bekanntheit des Angebots zu tun hatte, nachdem die Stiftung im vergangenen Jahr angekündigt hatte, ihre langen Wartelisten durch eine öffentliche Ausschreibung frei werdender Wohnungen zu ersetzen – ein Plan, den sie nach grossem Protest nun aufschob).

Wohnen im Altersheim kostet viel mehr

Pensionierte, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um alle lebensnotwendigen Kosten zu decken, haben unter bestimmten Umständen Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV. Die Limite für die anrechenbare Miete wurde erst kürzlich im Zuge der EL-Revision nach oben angepasst. Es sind aber immer noch tiefe 1370 Franken pro Monat, die sich eine alleinstehende Person in Zürich leisten darf, in Luzern sind es 1325 Franken. Liegt der Mietzins darüber, muss die Person die Differenz selber stemmen. Oder wie Nadine Bischof Loser, Leiterin Sozialberatung bei Pro Senectute Schweiz, sagt: «Finde ich nach einer Kündigung nur eine Wohnung, die 2000 Franken im Monat kostet, bezahlt die EL trotzdem nicht mehr als 1370 Franken daran. Die restlichen 630 Franken, die über meinem Budget sind, muss ich mir vom Lebensbedarf absparen.»

Ganz anders im Altersheim: Da werden zusätzlich zu den Kosten für das Zimmer auch die Mahlzeiten mitgetragen. Das ist richtig so, es hat ja keine Küche in einem Altersheim-Zimmer. Aber es besteht ein Ungleichgewicht zwischen den Beträgen, die für das Wohnen zuhause gesprochen werden, und jenen in einem Alterszentrum. In der Statistik der Ergänzungsleistungen 2020 steht denn auch: «Die Höhe der EL-Leistung hängt stark von der Wohnsituation ab.» Konkret: Wurden an EL-Beziehende zu Hause im Jahr 2020 monatlich rund 1200 Franken ausgerichtet, so belief sich der EL-Betrag für eine Person im Heim auf 3400 Franken pro Monat – fast dreimal so viel. Ende 2020 bezogen schweizweit 69 700 Personen im Heim Ergänzungsleistungen, was der Mehrheit aller Pensionär*innen in einem Alters- und Pflegeheim entspricht. Viermal so viele Pensionär*innen (272 000) konnten 2020 noch zuhause wohnen – und dennoch entstanden vierzig Prozent der EL-Ausgaben «durch heimbedingte Mehrkosten». Eine EL-berechtigte Pensionärin im Altersheim kostet die öffentliche Hand also sehr viel mehr als eine, die zuhause lebt. Oder wie es das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) schreibt: «Mit dem Heimeintritt nehmen die Ausgaben meistens stark zu.»

Die Ergänzungsleistungen werden aus den Steuermitteln bezahlt, 30 Prozent davon übernimmt der Bund, die restlichen 70 Prozent fallen bei den Kantonen an. Wobei Letztere für die gesamten heimbedingten Mehrkosten aufkommen.

Steuergelder in Millionenhöhe

Was bedeutet es für die Volkswirtschaft, wenn immer mehr private Immobilienbesitzer inklusive Pensionskassen Mieter*innen im fortgeschrittenen Pensionsalter wegen Sanierung oder Ersatzneubau kündigen, für diese Menschen nur noch das Altersheim infrage kommt und sie zur Bezahlung der dortigen Leistungen auf EL angewiesen sind?

Die Entwicklung zeigt, dass besonders in Städten, in denen verdichtet wird, zunehmend leergekündigt wird. Aber es gibt bisher keine direkten Zahlen zu den Kosten, die die Allgemeinheit mit Steuergeldern für die Konsequenzen daraus zu tragen hat. Auch das BWO schreibt dazu einzig, es sei wenig darüber bekannt, wie viel Sozialleistungen zur Deckung der Wohnbedürfnisse «benachteiligter Marktteilnehmer» verwendet würden. Was man aber registriert, sind die stetig steigenden Mieten bei Wohnungswechseln besonders in den Städten – und diese werden als Grund für die hohen Wohnkosten besonders in der Sozialhilfe genannt. Die EL-Ausgaben seien weniger von den steigenden Mieten betroffen, weil die Pensionär*innen eben viel weniger umziehen – allerdings habe man die Wohnkosten in den Heimen «bewusst ausgeblendet». Deshalb ein eigenes Rechenbeispiel: Wenn im Kanton Zürich nur schon 50 Personen aufgrund einer Kündigung ins Altersheim gehen, von denen jede zweite auf EL angewiesen ist, kostet dies die öffentliche Hand jährlich über eine halbe Million Franken. Freilich: Diese Zahl gilt es zu überprüfen. Sicher ist: Wir haben mit den Ersatzneubauten und Renditesanierungen eine neoliberal getriebene Entwicklung, deren Kostenfolgen für die Allgemeinheit noch keine Beachtung findet.

Die am Anfang erwähnte Soziologin und Planerin Joëlle Zimmerli hat herausgefunden, dass nicht nur in Zürich, sondern auch in Städten wie Winterthur, Basel, Luzern, Lausanne, St. Gallen, Bern und Baden fleissig abgebrochen wird: insgesamt 6545 Wohnungen zwischen 2013 und 2018. Und sie hat ausgerechnet, dass 2016 im Kanton Zürich unter den inserierten Mietwohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt kaum solche waren, die für Pensionierte mit tiefen Einkommen tragbar gewesen wären. Dennoch schlussfolgert die Sozialwissenschaftlerin rein marktorientiert. Das erstaunt im ersten Moment. Man muss aber wissen, dass Zimmerli mit ihrem Unternehmen Zimraum mit der Immobilienwirtschaft zusammenarbeitet, etwa bei sogenannten Entmietungsprozessen mit der Zürcher Sektion des Schweizerischen Verbandes der Immobilienwirtschaft (SVIT Zürich).

Die Entsorgungslogik der Soziologin

2019 publizierte Joëlle Zimmerli den Band «Seniorenfreundliche Zugänge zum Mietwohnungsmarkt». Darin zeigt sie auf, wie sich der «65plus-Markt» segmentieren lasse. Vereinfacht gesagt unterscheidet sie Pensionierte nach deren «Veränderungsbereitschaft». Im Kündigungsfall zählten die «Marktadaptierten» zu den «einfachsten Fällen», schreibt sie. Denjenigen, die sie in die Schublade der «Überforderten» steckt, unterstellt sie hingegen «eine Vogel-Strauss-Taktik». Die Betroffenen würden «so lange untätig bleiben, bis es kaum mehr Optionen gibt». Mehr Sympathien scheint sie klar für jene Senior*innen zu haben, die zwar marktfern, aber grundsätzlich veränderungsbereit seien. Sie könnten an die Realitäten des Mietmarktes herangeführt und eben «marktadaptiert» werden, dazu müssten sie aber, so der Rat von Joëlle Zimmerli, «mit Unterstützungsangeboten angesprochen werden, die sie ‹fit für den Wohnungsmarkt› machen». Je nach finanzieller Situation könnten diese Personen sich die Marktpreise leisten oder sie seien auf einen «privilegierten Zugang zu preisgünstigen Wohnmöglichkeiten angewiesen». Kurzen Prozess empfiehlt die gefragte Soziologin (Bund, Kantone, Gemeinden, Genossenschaften, Stiftungen, Vereine und viele mehr arbeiten mit ihr zusammen) bei Betagten und «gesundheitlich angeschlagenen» Senior*innen: «Für diese Fälle braucht es keine Lösungen auf dem freien Wohnungsmarkt, Handlungsbedarf besteht bei der Identifikation solcher Fälle und bei der Vermittlung an Anbieter für betreutes Wohnen.»

Namhafte Interessenvertreterinnen wie die AGE Stiftung und Pro Senectute stützen sich auf die marktorientierten Empfehlungen von Zimmerli, und arbeiten mit ihr zusammen, etwa im Rahmen von «ImmoSenior», wo mit SVIT Zürich auch die Immobilienbewirtschaftungsbranche treibende Kraft ist. Zusammen zeigt man Immobilienbesitzern auf, wie man ältere Menschen aus ihren Wohnungen «entmietet» (sprich: vertreibt), auch Kurse veranstaltet SVIT Zürich. Dazu, wer die aus dieser Entsorgungslogik erwachsenden Kosten trägt, äussert sich Joëlle Zimmerli in der zitierten und der Entmietungsberatung zugrunde liegenden Forschungsarbeit nicht. Dabei hat sie selber herausgefunden: «Finden Senioren keine geeignete Wohnung, bleibt ihnen häufig nur noch der Gang ins Altersheim. Das führt dazu, dass viele rüstige Senioren wider Willen nicht bedürfnisgerechte und teure Heimplätze beanspruchen müssen.»

Text: Esther Banz