Eine Replik auf den Artikel «Werden die Mieter übervorteilt? Die Mär von der Milliarden-Umverteilung am Wohnungsmarkt» in der NZZ vom 23. März 2023.

Ein Artikel in der NZZ unterstellt der SP und im selben Aufwisch dem Mieterinnen- und Mieterverband Angriffslaune im Wahljahr. Eine spannende Unterstellung, denn offensichtlich befindet sich die NZZ selber in Angriffslaune, anders sind die Aussagen im Artikel «Werden die Mieter übervorteilt? Die Mär von der Milliarden-Umverteilung am Wohnungsmarkt» vom 23. März 2023 (kostenpflichtiger Artikel) kaum einzuordnen.

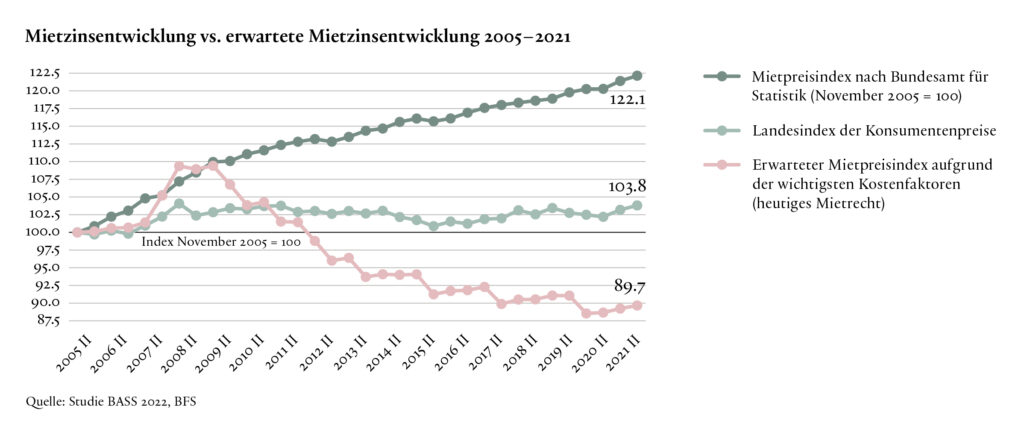

Doch erst einmal von vorne: Frau Martel von der NZZ behauptet in ihrem Artikel, die in der Grafik unten rosa eingefärbte Kurve «Erwarteter Mietpreisindex» sei nicht korrekt berechnet worden. Die Kurve stammt aus einer Studie des Büros Bass. Sie zeigt, dass zwischen 2005 und 2021 Mieten im Umfang von insgesamt 78 Milliarden Franken zu viel bezahlt wurden.

Mal abgesehen davon, dass Frau Martel im Artikel die falsche Grafik abgedruckt hat (wurde mittlerweile online korrigiert) und dem Büro Bass kaum Zeit für eine Antwort gelassen hat, ist ihre Aussage schlicht falsch.

Falscher Vorwurf 1:

Unterhaltskosten würden nicht als kostensteigernder Faktor berücksichtigt

Im NZZ-Artikel kommt wenig erstaunlich Donato Scognamiglio zu Wort, CEO des Immobilienberatungsunternehmens IAZI. Der Vorwurf von Herrn Scognamiglio, die Studie würde den Anstieg der Unterhaltskosten für die Berechnung der Kurve nicht berücksichtigen, ist schlicht falsch. Dies wäre für Frau Martel sehr einfach recherchierbar gewesen – ein Blick in die Bass-Studie hätte genügt.

Falscher Vorwurf 2:

Der Mietpreisindex sei keine korrekte Referenz für die Mietpreisentwicklung

Auch diese tendenziöse Behauptung hat Frau Martel bei Herrn Scognamiglio eingeholt. Er behauptet, der Mietpreisindex des Bundesamts für Statistik (BfS) sei keine korrekte Referenz, da er nicht nur Bestandes-, sondern auch Neumieten umfasse. Dass das Büro Bass auf den Mietpreisindex des BfS als Vergleichswert referenziert, ist aber genau deshalb goldrichtig, weil er beide, Neu-wie auch Bestandesmieten, also bereits bestehende Mietverhältnisse, abbildet. Die Bestandesmieten, auf die sich das IAZI gerne ausschliesslich beziehen möchte, bilden nur einen Teil aller Mietverhältnisse ab. Dem Wohnungsmarkt als Ganzes wird dies nicht gerecht.

Diese Argumentation des IAZI, das nur Bestandesmieten abbilden möchte, ist immer öfter zu hören und zu lesen. Sie wird allerdings nicht wahrer, indem sie wiederholt wird. Herr Scognamiglio will mit dieser Argumentation darauf hinaus, dass bei Neumieten das Kriterium der Ortsüblichkeit zum Tragen komme und dort deshalb keine missbräuchlichen Renditen mehr gemacht würden. Unter Ortsüblichkeit wird verstanden, dass die Wohnungsmiete sich im Rahmen vergleichbarer Objekte bewegt. Heisst: teures Quartier = hohe Miete = selber schuld.

Die Sache mit der Ortsüblichkeit

Doch mit der Ortsüblichkeit ist es so eine Sache. Wer sich mit ihren sieben Vergleichskriterien auskennt, die für einen Gerichtsprozess für mindestens fünf Vergleichsobjekte durchdekliniert werden müssen, weiss: Erstens gilt sie nur für Objekte, die älter als 30 Jahre sind. Zweitens ist sie kaum zu beweisen, da unglaublich kompliziert, und drittens hat sie vor allem ein Ziel: missbräuchliche Mieten an Orten mit einer hohen Mieterfluktuation in teuren, meist urbanen Ballungszentren zu legitimieren.

Dass die Beweislast bei denjenigen liegt, die sich darauf berufen, hilft nur wenig. Betrachten wir die Zahlen der Schlichtungsstellen: Noch immer gehen die wenigsten Mieter*innen zur Schlichtung, um die Anfangsmiete anzufechten. Diese Anfechtung ist aber eines der wenigen Mittel, das Mieter*innen haben, sich gegen missbräuchliche Mieten zu wehren. Im Jahr 2019 wurde von diesem Recht in gerade mal 1023 Fällen Gebrauch gemacht – bei rund 500 000 neu abgeschlossenen Mietverträgen. Das heisst, es werden gerade mal 0,2 Prozent der neuen Mietverträge angefochten (siehe MV-Positionspapier «Mieterinnen und Mieter massiv unter Druck»). Viele Mieter*innen machen von diesem Recht nicht Gebrauch, da sie sich vor negativen Konsequenzen fürchten.

Der Mieterinnen- und Mieterverband empfiehlt, eine Erhöhung der Miete, die sich auf die Ortsüblichkeit stützt, bei der Schlichtungsstelle anzufechten, denn der Nachweis dieses Kriteriums muss vonseiten der Vermieterschaft erbracht werden. Da die Anforderungen sehr hoch sind, gelingt der Vermieterseite der Nachweis nur selten und in den meisten Fällen erlangen die Mieter*innen in der Folge eine Senkung des Mietpreises.

Weg von der Verantwortung des Individuums

Und dann noch ein letztes Wort zum NZZ-Artikel von Frau Martel: Es wird behauptet, Vermieter*innen seien grundsätzlich frei, ihre Wohnungen zu einem Preis auf den Markt zu bringen, «der ihnen gefällt». Das ist schlicht nicht wahr. Bundesverfassung wie auch Obligationenrecht halten unmissverständlich fest, wie Mieten berechnet werden müssen und wann sie missbräuchlich sind. Der Grund, weshalb Mieter*innen im Schnitt 370 Franken pro Monat zu viel bezahlen, liegt einzig darin, dass sie selber und individuell dafür verantwortlich sind, für ihr Recht auf eine faire und legale Miete zu kämpfen – bis vor Gericht.

Dass diese Verantwortungsdelegation an das Individuum ein Riesenproblem und mitverantwortlich für die entfesselten Mieten ist, hat der Mieterinnen-und Mieterverband in seinem Papier «Mieterinnen und Mieter massiv unter Druck» klar festgehalten. Wir werden uns für dieses Recht auf faire Mieten einsetzen und damit für eine regulierte Mietpreiskontrolle, mit der wir von der Verantwortung des Individuums wegkommen – zur Not auch mit einer Initiative.

MV-Positionspapier «Mieterinnen und Mieter massiv unter Druck» hier herunterladen

Text: Linda Rosenkranz